LES FEMMES AU DÉBUT DU CLUB ALPIN

Dès sa création, le Club alpin français (CAF) ne peut et surtout ne veut ignorer la présence des femmes en montagne et dans l'activité alpine. Effectivement, en 1874, des femmes pratiquent d'ores et déjà l'alpinisme.

Les femmes sont non seulement présentes au sein du CAF, mais aussi en régulière progression. Néanmoins, cette intégration est sous condition, celui du rôle social. Au tout début, la modération, la bienséance et la nécessité d'une protection masculine sont les principales caractéristiques de l'alpinisme féminin. Leur pratique doit être modérée (aménagement des sentiers, utlisation d'aides matérielles ou humaines) et soumise à condition : elles doivent être accompagnées par une tutelle familiale masculine. Ainsi, le plus souvent, leur pratique est excursionniste plus qu'acrobatique, familiale plus qu'individuelle.

Dès 1912, les premières caravanes scolaires traduisent aussi les mutations en cours malgré le conformisme ambiant. Elles relèvent déjà d'un processus égalitaire où hommes et femmes sont éduqués par la montagne, et offrent une expérience inédite aux femmes, valorisant l'effort physique et le plein air à une époque où les travaux d'aiguille, la gymnastique harmonique et la séparation des sexes sont la règle. Les excursions regroupant les jeunes garçons et les jeunes filles ne sont pas exception.

Dans le même temps, l'engagement des jeunes filles émancipées par la poursuite d'études universitaires et le choix d'une profession marque l'émergence d'une nouvelle forme de pratique : le sans guide. Marie Marvingt, Mlles Lacharrière, Durand, Bruneton, entre autres, prédominent dans des courses comme l'Aiguille du Moine, le Petit et le Grand Charmoz ou la Pointe Nord-Ouest de la Glière et la face nord de la Grande Casse. Si certaines s'initient sans guide professionnel et sans tutelle familiale, elles ne sont par contre, jamais sans guide masculin. Le commandement et la tête des cordées sont systématiquement menés par un homme. D'ailleurs, plus l'exploit physique et moral devient important, plus la préoccupation de la sécurité des femmes augmente. Le contrôle social des femmes entraîne leur stagnation sur le plan de l'acquisition des techniques de l'excellence alpine.

LES PREMIÈRES CORDÉES ENTRE FEMMES

À la fin des années 1920, sous l'influence d'une jeune américaine, Miriam O'Brien, les premières cordées entre françaises s'organisent. Alice Damesme puis Micheline Morin se distinguent à partir de 1929 et enchaînent durant la décennie plusieurs ascensions féminines comme la traversée du Grépon, le Cervin, le Mönch, la Meije, l'Aiguille Verte par l'arête du Moine... L'invisibilité sociale qui entoure ces initiatives est sans doute un indicateur de leur faible acceptabilité sociale.

En 1957, Claude Kogan annonce son projet de diriger une expédition exclusivement féminine à la conquête d'un 8000, le Cho Oyo. Là encore, la cordée entre femmes est l'outil d'une émancipation et d'une remise en cause des rapports entre les sexes. Mais l'aventure se termine tragiquement. Le 2 octobre 1959, Claude Kogan et Claudine Van dr Straten sont ensevelies par une avalanche alors qu'elles sont au camp IV, dernier avant le sommet. Henri de Ségogne, en 1936, avait prévenu : la victoire est la seule condition de l'acceptabilité de ces aventures au féminin ! Ainsi, les audacieuses seront taxées d'imprudence.

LE RENDEZ-VOUS HAUTE MONTAGNE

Il faut attendre l'évolution des moeurs des années 68 et une substitution de l'initiative personnelle à un mouvement de femmes pour que la médiation de la cordée de femmes se prolonge. Ce mouvement se nomme le Rendez-vous Haute Montagne (RHM). Il est créé en 1968, par la baronne Félicitas Von Reznicek et constitue un regroupement des meilleures alpinistes du monde. Pour nombre des femmes présentes, il s'agit de défendre la cause des femmes et de combattre les idéologies ambiantes relatives à leur dite incapacité, alors qu'elles estiment avoir conquis leur place en montagne "à égalité avec les hommes". Mais cette fois, face à une demande sociale croissante et face à l'organisation politique d'un mouvement de femmes, l'événement fait pour la première fois l'objet d'un article dans La Montagne et Alpinisme.

Ainsi, dans les années 1970, les cordées entre femmes profitent d'une évolution des moeurs de l'institution (plus à même à accepter les femmes à mesure que celles-ci pénètrent les pratiques sportives) et d'une évolution des conditions de médiation. Les mouvements de femmes comme le RHM contribuent activement à l'émancipation des femmes alpinistes. Grâce à ce mode d'organisation, les cordées féminines sortent de la clandestinité et trouvent des soutiens, même à l'étranger. L'organisation individuelle laisse place à l'organisation collective et la légitimité sociale s'en trouve renforcée. Pour autant, l'innovation reste marginalisée car marquée du sceau de la contestation féministe. Pour les femmes, elles-mêmes, la cordée entre femmes n'est pas une fin en soi mais "un moyen efficace, une invitation à toutes les femmes tentées par l'alpinisme ou une autre activité communément taxée d'antiféminine" selon Christine Colombel.

L'INSTITUTIONNALISATION DES CORDÉES DE FEMMES

L'année 1997 est décisive grâce à la convergence d'une dynamique de la Fédération française des clubs alpins (travail des commissions jeunes et multiplication des stages jeunes) avec la politique de promotion du sport féminin menée par Marie-Georges Buffet au ministère de la Jeunesse et des Sports. Des groupes de filles haut niveau se créent. En octobre 1999, elles sont quatre jeunes femmes, à partir à l'assaut du Baruntsé sous l'initiative de la Fédération.

L'institution alpine affiche ses ambitions et tente de séduire les filles. Dans la foulée, tout s'organise sous l'initiative de Montagne de la Terre avec notamment un rassemblement réservé aux filles de 15 à 26 ans en juillet 2000 et en février 2001. Son but est de permettre à 11 jeunes filles, sélectionnées sur dossier, de se rencontrer et de réaliser des projets. Face à la motivation des filles la Fédération crée un Groupe Excellence féminin, toutes engagées sur une formation de deux ans. À partir de 2004, la FFCAM constitue des équipes de filles, programme des stages et organise des expéditions.

L'innovation sociale engagée par les cordées entre femmes parvient aujourd'hui à transformer l'environnement social et économique de l'alpinisme avec l'apparition de nombreux projets "au féminin", perdurant plus ou moins le projet émancipateur des origines. Au moment même où les débats pour la mixité n'ont jamais été aussi nombreux, ces initiatives contribuent à rendre visibles les insatisfactions de la pratique en mixité où en son sein, la difficulté de promouvoir et de valoriser les actions des femmes perdure.

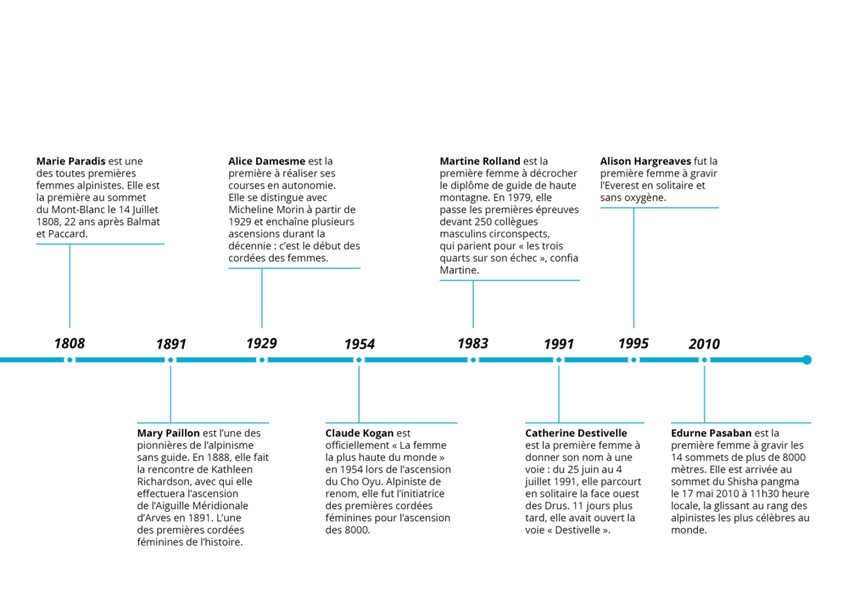

LES FEMMES ALPINISTES, CHRONOLOGIE DES PREMIÈRES

Alpinisme

Alpinisme

Escalade

Escalade

Canyonisme

Canyonisme

Escalade sur glace

Escalade sur glace

Les sports de neige

Les sports de neige

Slackline & Highline

Slackline & Highline

Spéléologie

Spéléologie

Sports aériens

Sports aériens

Via ferrata

Via ferrata